ホームページ制作

システム・アプリ開発

スプレッドにご相談ください

お問い合わせ

Spread(スプレッド)は福岡市のホームページ制作企業です。

企業のホームページ、EC・通販サイトなど多くの実績がございます。企画力と、課題発見が得意で、お困りのことには最大のサポートをいたします!資金調達を含めて、システム・アプリ開発もお任せください。

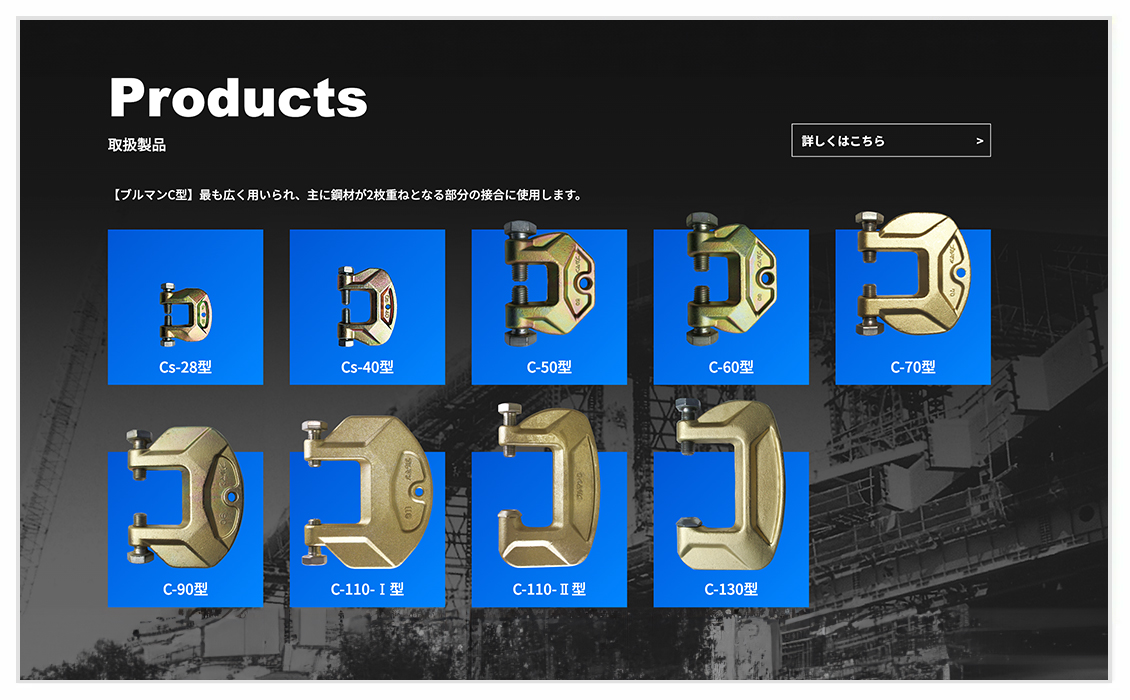

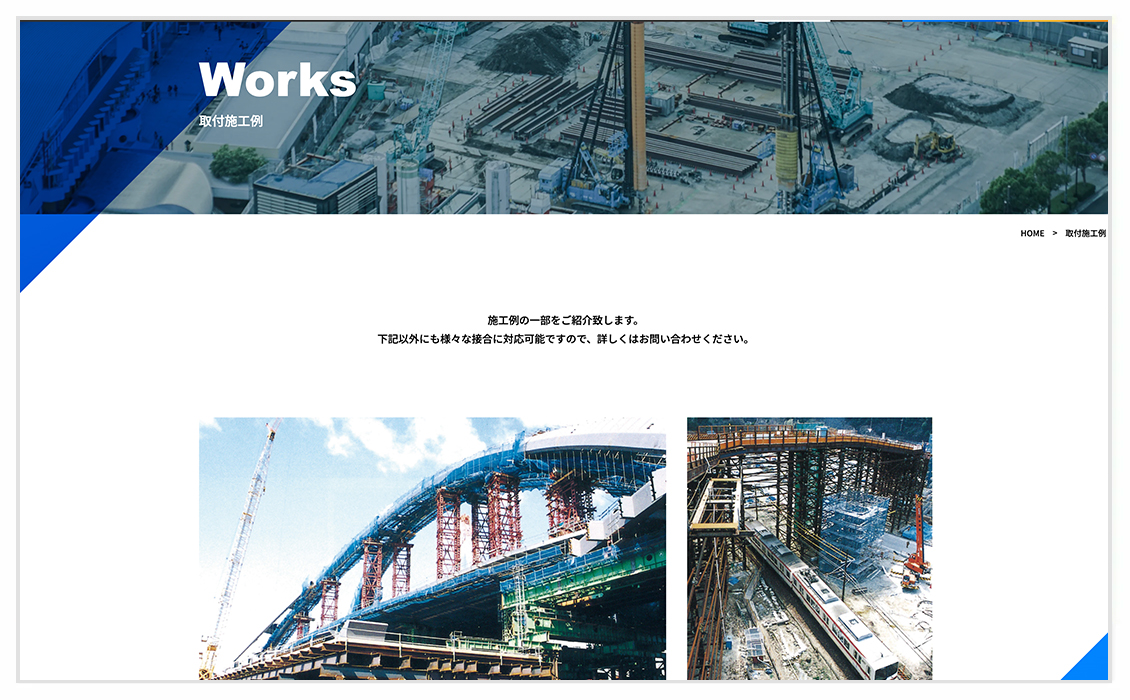

URL: https://www.bullman.co.jp/

鉄構仮設物組み立て治具製造・販売・賃貸、建築材料・機器機械の販売・賃貸、建設工法開発・研究、鉄構仮設物組み立て治具輸出入業

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/デザイン/コーディング

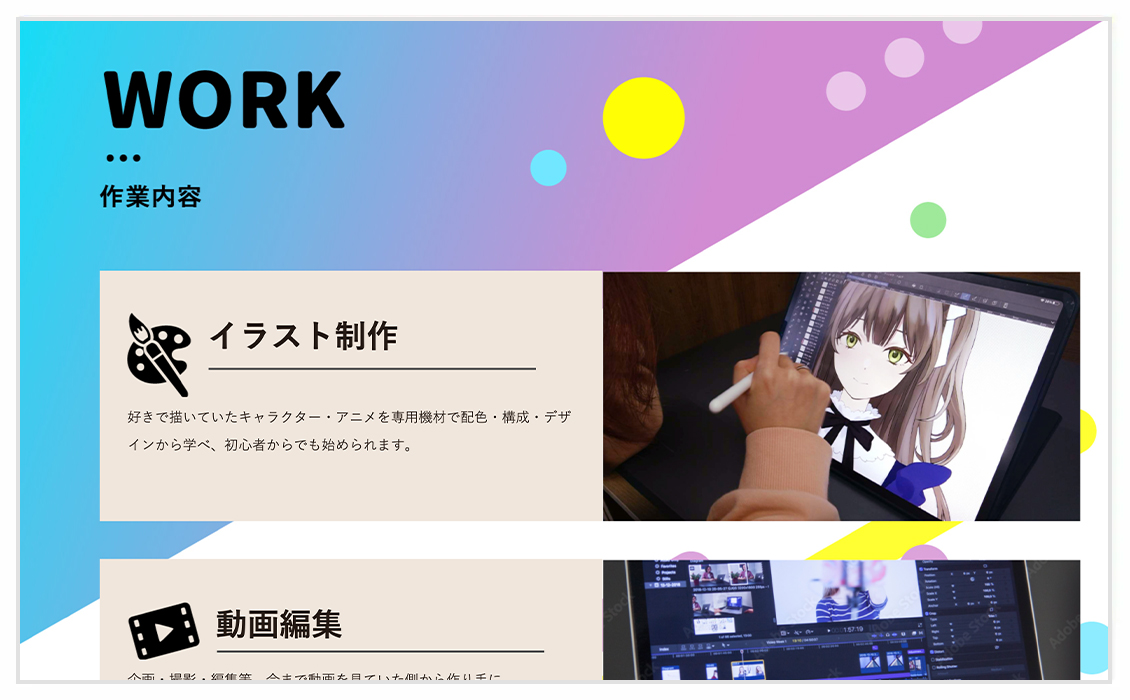

学習支援/就労支援継続支援B型事業所/イラスト制作/動画編集/軽作業(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

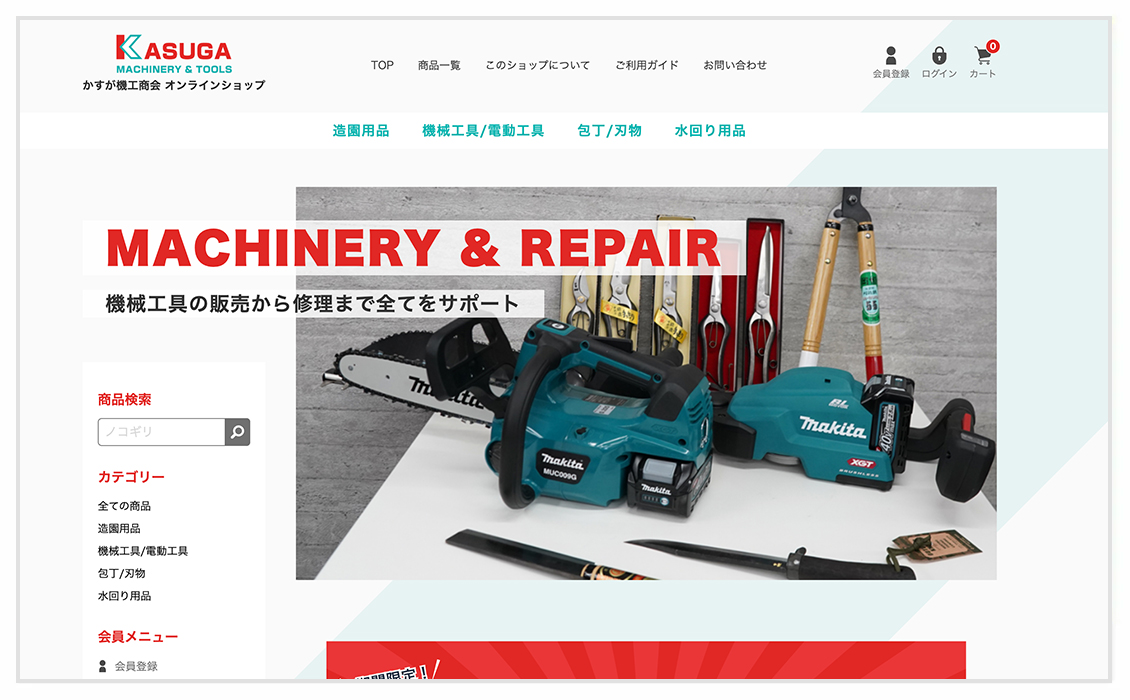

URL: https://shop.kasugakiko.co.jp/

小売/土木機材販売/造園機材販売/水道資材販売/修理・メンテナンス・レンタル(福岡県)

ECサイト(D2C)・新規制作

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

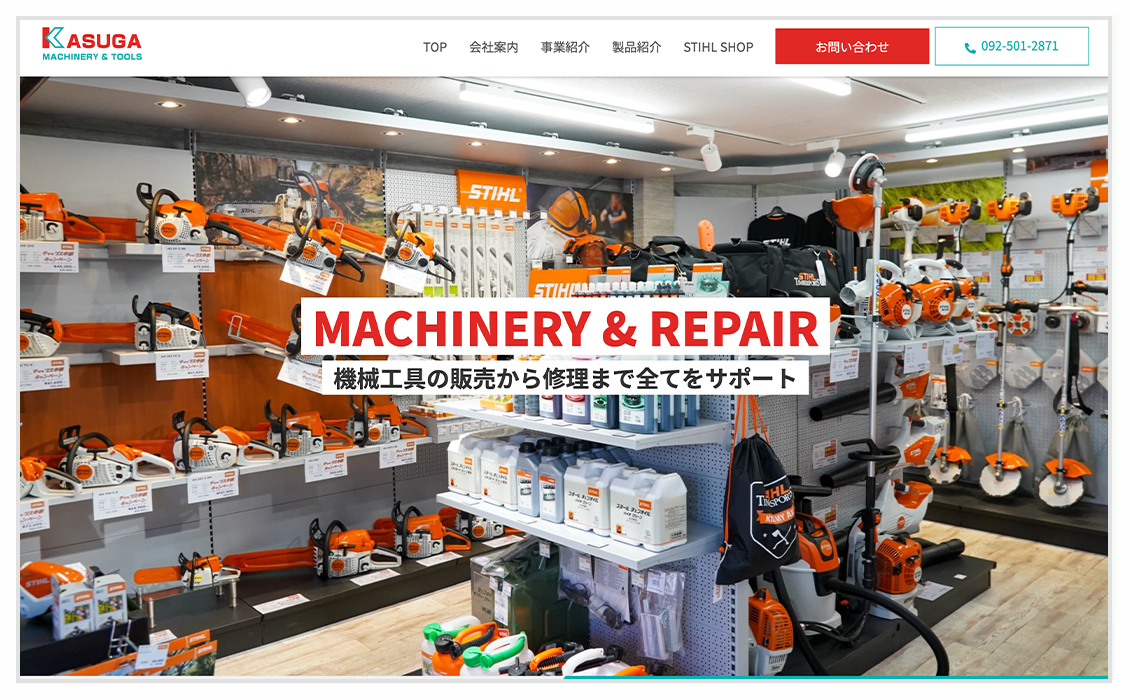

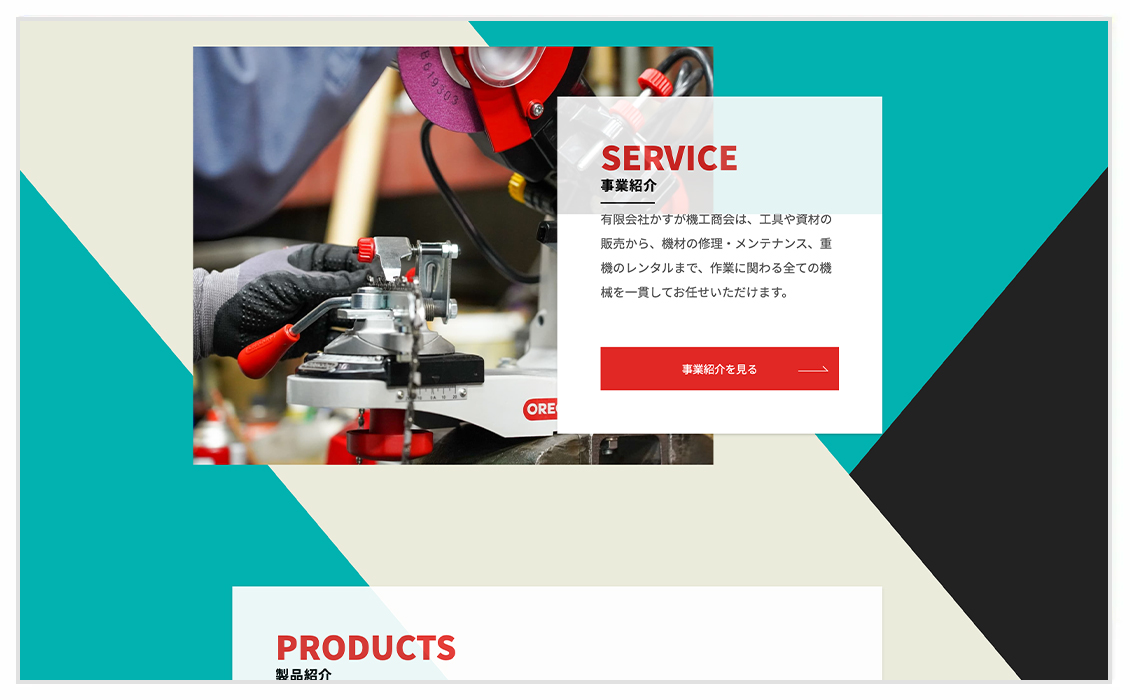

URL: https://kasugakiko.co.jp/

小売/土木機材販売/造園機材販売/水道資材販売/修理・メンテナンス・レンタル(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

建設業/ 造園施工/外構・エクステリア/電気工事/施設設計・施工・管理(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

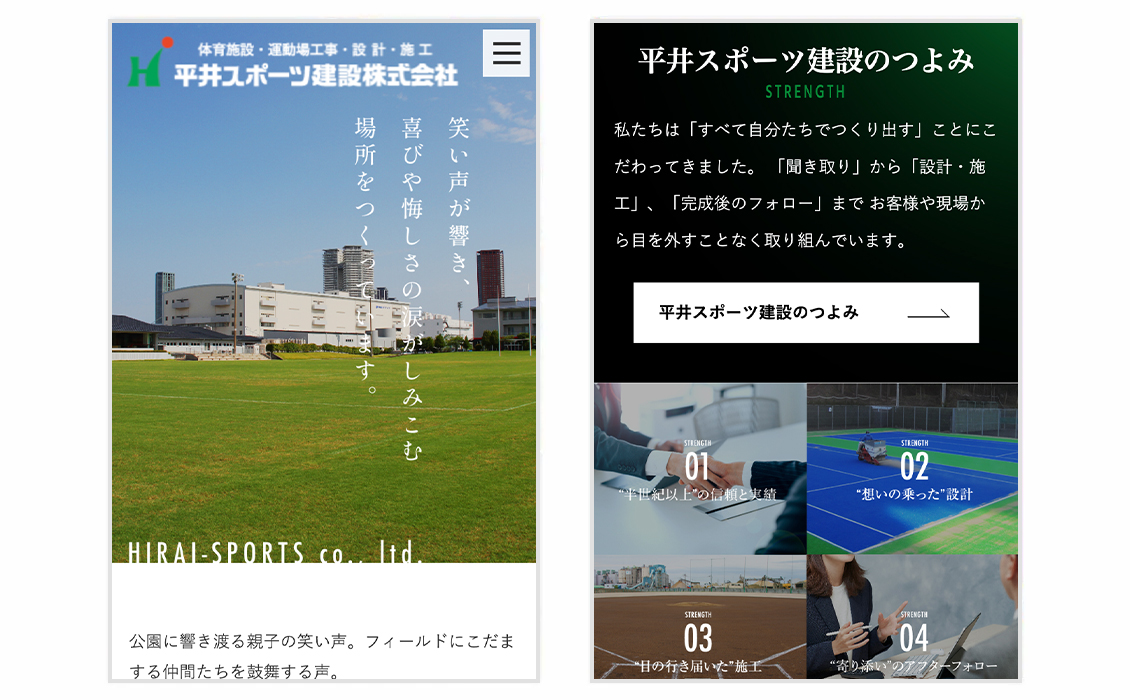

URL: http://hirai-sports.co.jp/

建設業/ 設備工事業/舗装設備/天然芝設備/付帯設備工事(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

URL: https://www.marufujisangyo.com/

建設業/水道施設工事/給排水衛生設備工事 設計・施工/水道本管布設工事 施工/空気調和・換気設備工事(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

URL: https://tsuku-yomi.co.jp/

警備業/塗装工事/建築一式工事/古物商/飲食店(福岡県)

コーポレートサイト

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

食品・こんにゃく、おでん、ところてん製造販売・OEM(福岡県)

コーポレートサイト・リニューアル

コンテンツ企画/ディレクション/撮影/デザイン/コーディング

企業サイト、採用サイト、サービスサイトをはじめECサイト制作(D2Cへの転換)など、数多くの実績でお応えします。ご予算のご相談も承ります。

業務を効率化、案件管理、社内システムの一本化などシステム開発、販売を目的としたアプリ開発も行います。

起業・新規サービス、新規開店のサポートもお任せください。ビジネスマッチングを兼ねた資金調達準備までサポートいたします。

15年間で蓄積した幅広い実績で、ECサイトからLP、ホームページまでご要望にお応えする制作を行なえます。

成果に結びつく企画・戦略提案を行うことができ見た目だけではなくしっかりと数字で事業支援を行えます。

サイト制作だけではなく、印刷会社として立ち上げから60年の経験と知識で成長支援・事業支援、スタートアップサポートなどトータルでサポートが行えます。

私たちは福岡を拠点に、愛知、神奈川など全国に顧客をもちホームページ制作やシステム開発を行っています。

Spread(スプレッド)=広げるというサービス名は、起業・新規事業スタートアップ、事業拡大が得意分野であることからつけられました。企画から納品・広告など、ご予算やご要望にあわせて幅広く対応いたします。

ビジネスマッチングを兼ねた資金調達を含めて、ご相談・お見積りいたします!オンラインでの気軽なご相談も承っております(完全無料)。

お気軽にご相談ください。